Эвакогоспитали Сталинска в годы войны

Событие: 12 мая 2025

Категория: Из малоизвестного: имена и факты

Дата публикации: 12 мая 2025

Дата публикации: 12 мая 2025

Лечение в эвакогоспиталях проводилось по инструкции Санитарного Управления РККА и Наркомата здравоохранения СССР, в которой регламентировались: организация лечения раненых и больных бойцов и командиров Красной Армии в эвакогоспиталях тыловых районов страны; содержание личного состава этих госпиталей; снабжение эвакогоспиталей всеми видами медицинского и санитарно-хозяйственного имущества.

В Советском Союзе была впервые в мире разработана единая военно-полевая медицинская доктрина, сформулированная академиком Е. И. Смирновым в феврале 1942 года. Касательно работы тыловых госпиталей учитывалась преемственность в обслуживании раненых и больных на различных этапах эвакуации.

В 1942 году главный хирург Министерства обороны СССР А.В. Вишневский отмечал, что усилиями госпитальных служб в ряды армии возвращалось 70 % военнослужащих. Для сравнения у противника эта цифра равнялась 40%.

Начальником гарнизона эвакогоспиталей Сталинска в первый месяц войны был назначен главный врач первой больницы военврач III ранга Иван Романович Виноградов.С первого месяца войны по приказу Сибирского военного округа в Сталинске приступили к развертыванию эвакогоспиталей. С 1 июля 1941 по 3 июля 1944 год в городе действовало 11 эвакогоспиталей. В 1944 году эвакогоспитали были передислоцированы в другие города ближе к линии фронта.

Всего до ноября 1943 года город принял 80 санитарных поездов. Добирались они до далекой Сибири от одного до трех месяцев. Санитарные поезда прибывали часто, порой эшелоны выстраивались на разгрузку раненых в очередь один за другим. Раненые поступали в первую очередь из эвакогоспиталей более близких тылов. Вторая группа раненых поступала из эвакогоспиталей прифронтовой полосы. В Сталинск доставляли больных с тяжелыми ранениями и заболеваниями, требующими длительного лечения.

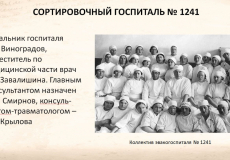

Обеспечение эвакогоспиталей медицинскими кадрами, материальным и медицинским оборудованием шло за счет лечебно-профилактических учреждений города. Госпитали развертывались в наиболее благоустроенных зданиях города – это учебные заведения, общежития, гостиницы, учреждения культуры. Сортировка санитарных поездов осуществлялась в одном из корпусов эвакогоспиталя № 1241, который располагался в здании школы № 17. К нему со стороны Диагонального шоссе (ныне проспект Курако) по выделенной железнодорожной ветке подходили эшелоны. Предприятия города предоставляли транспорт для дальнейшего перемещения раненых в госпитали.

Работа в эвакогоспиталях была очень напряженная. Все эти годы медики работали без отпусков. Официально рабочий день длился с 9 до 17 часов, но приходилось работать и сверх нормы. Из-за нехватки медперсонала медсестрам приходилось проводить в госпитальных палатах у постелей раненых по 2-3 смены.

Усиленная подготовка кадров. Переподготовка. Курсы

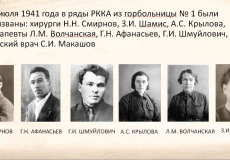

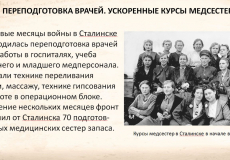

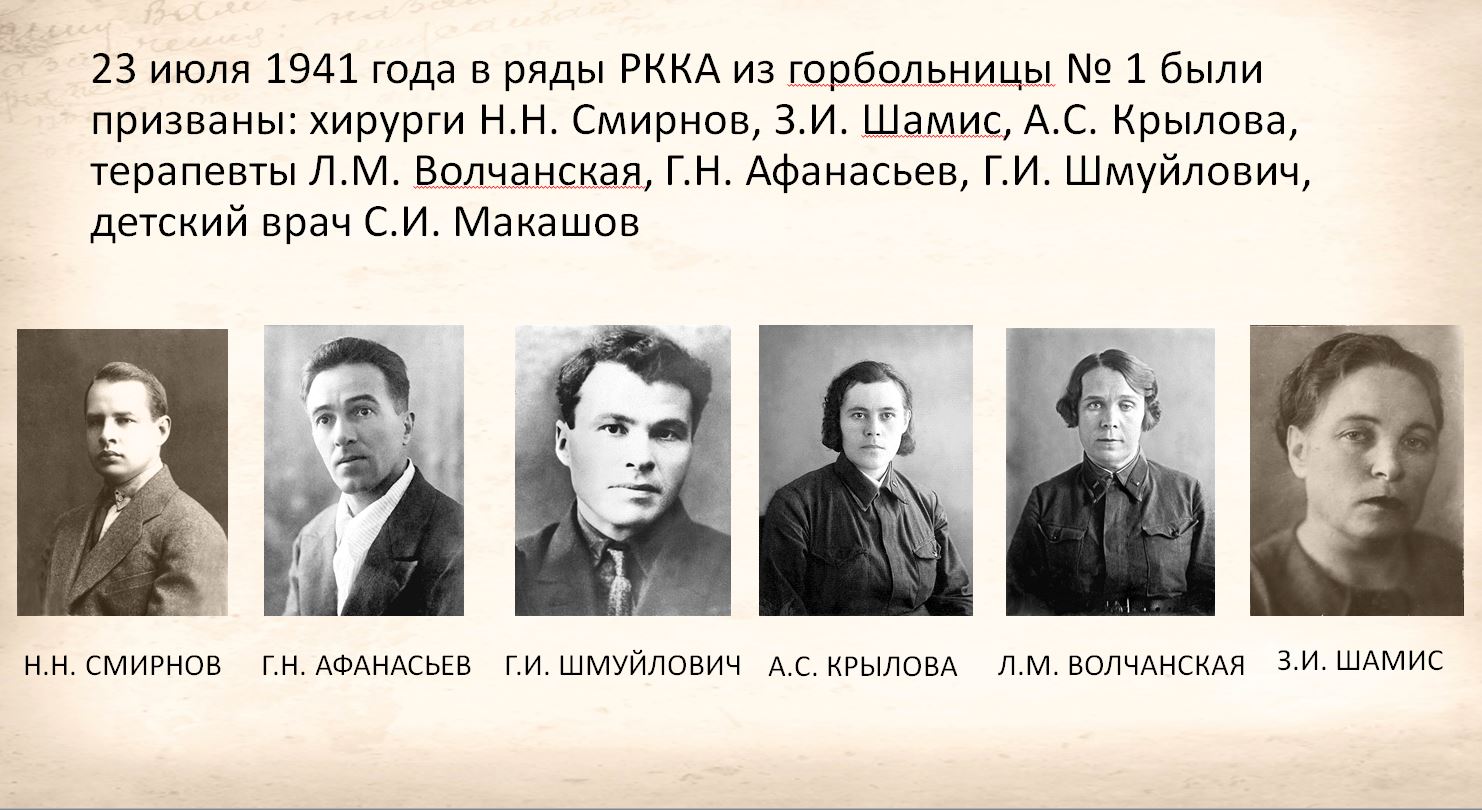

23 июля 1941 года в ряды РККА из горбольницы № 1 были призваны: хирурги Н. Н. Смирнов, З. И. Шамис, А. С. Крылова, терапевты Л. М. Волчанская, Г. Н. Афанасьев, Г. И. Шмуйлович, детский врач С. И. Макашов, а также медицинские сестры и санитарки. В отделениях больницы созданы санитарные отделения значкистов ГТО.В первые месяцы войны в Сталинске проводилась переподготовка врачей для работы в госпиталях, учеба среднего и младшего медперсонала. Обучали технике переливания крови, массажу, технике гипсования и работе в операционном блоке. В течение нескольких месяцев фронт получил от Сталинска 70 подготовленных медицинских сестер запаса. Местный эвакуационный здравпункт направил свои основные силы на учебные тренировки, призванные проверить готовность медперсонала к приему военно-санитарных поездов.

Дефицит лекарственных средств

По госпиталям страны регулярно рассылались приказы Наркомата здравоохранения РСФСР об экономии лекарственных средств. В арсенале медиков был относительно небольшой набор наименований: пирамидон, ртуть, хинин. Для наркоза при операциях использовали морфий, опий в порошке, эфир. Госпитали часто испытывали дефицит наркотических веществ. Антибактериальный препарат сульфадимезин производила центральная лаборатория КМК, им обеспечивались все госпитали в количестве 3 кг в месяц. Также использовали стрептоцид, перекись водорода, марганцовку. Перевязочный материал использовался повторно, в обязанность санитарок входила стирка и термическая обработка бинтов.

Лечение

В эвакогоспиталях проводилось физиолечение: свето-электротерапия, электросветолечение, водо- и грязелечение.Главное управление эвакогоспиталей Наркомздрава рассылает рекомендации по использованию дикорастущих растений в качестве пищевых и витаминных добавок. В брошюре «Инструкция по применению витаминов в эвакогоспиталях» из коллекции Музея первой городской больницы представлена система витаминизации пищевого рациона раненых и больных при использовании в пищу дикорастущей зелени: крапивы, клевера, листьев березы, одуванчика, настоя хвои и квашеной капусты зимой. В одной из глав инструкции даны подробные рецепты приготовления витаминных препаратов: водных настоев и концентратов из хвои и свежих зеленых растений, таких как люцерна, клевер, пырей, овсянница, тимофеевка, горохово-овсяная и вико-овсяная смеси, хлебные злаки, ботва корнеплодов – свеклы, брюквы, редьки. Также приведены практические рекомендации по хранению зелени и овощей. В памятке медперсоналу приводится «Таблица наиболее употребительных продуктов с большим содержанием витаминов. Витамины в миллиграммах на 100 г продуктов».

В госпиталях Сталинска проводилось лечебная физкультура в сочетании с механотерапией, трудотерапией. Например, в госпитале № 1241 были созданы мастерские: сапожные, портняжные, по ремонту медицинской аппаратуры. Также выздоравливающие солдаты помогали в подсобном хозяйстве, расположенном в районе деревни Куртуково, где для госпиталя выращивались овощи и где также имелась ферма.

Для нужд эвакогоспиталей Сталинска на базе первой горбольницы был организован кабинет переливания крови. За годы войны доноры сдали около 1700 литров крови. Руководителем и впоследствии главным врачом станции переливания крови была Наталья Федоровна Сидоренко.

Еженедельно во всех отделениях госпиталей проводились научные совещания, на которых обсуждались вопросы организации лечебной работы. Медперсонал должен был в обязательном порядке принимать участие в соцсоревнованиях между отделениями. Каждый сотрудник госпиталя имел индивидуальные обязательства, выполнение которых строго контролировалось.

Врачи С. М. Авраамов, Н. Н, Смирнов, Беккер, Цейтлин, Трошина и другие регулярно участвовали в Новосибирских окружных конференциях хирургов, терапевтов, стоматологов.

На примере эвакогоспиталя № 1241 можно проследить общую картину работы эвакогоспиталей Сталинска.

Сортировочный госпиталь №1241 был сформирован 1 июля 1941 года и принял к середине июля 1941 года первый эшелон с ранеными. Являлся ведущим, занимал помещения школ № 11, № 12, № 17, здание педагогического института и общежитие, штаб госпиталя находился в ресторане «Москва». Госпиталь имел хирургический профиль, куда поступали особенно тяжелые больные с черепно-мозговыми и полостными ранениями. Начальник И.Р. Виноградов, заместитель по медчасти врач З.Е. Завалишина. Главным консультантом назначен Н.Н. Смирнов, консультантом-травматологом З.Е. Крылова, они ведут всю оперативную помощь. В дни приема составов с ранеными хирургам Н.Н. Смирнову, З.И. Шамис, Д.Ф. Глезину, З.Е. Крыловой порой приходилось делать до 50 операций в сутки.

С младшим медицинским составом проведены теоретические занятия по 55-часовой программе: основы общего ухода и ухода за травматическими больными (30 час.), фармакология и рецептура (25 час.). Практические занятия: 50-часовая методика наложения гипсовых повязок, шинирования, переливания крови.

В итоге программы было подготовлено к самостоятельной работе в операционном блоке – 5 человек, обучено гипсованию – 9 человек, выпущено значкистов ПВХО (значок «Готов к противовоздушной и противохимической обороне») – 75 человек. Врачебным составом госпиталя за пять с половиной месяцев подготовлены 50 сестер запаса РОКК.

Самым слабым разделом в лечебной работе госпиталя является недостаточное применение физиотерапевтических методов лечения и лечебной физкультуры из-за отсутствия специалиста физиотерапевта. Отсутствие врача по лечебной физкультуре неблагоприятно отражалось на работе физкультурных кабинетов, снижая тем самым эффективность лечебного процесса, так как несвоевременное и недостаточное применение лечебной физкультуры увеличивало количество контрактур (сокращение и утрата эластичности мышц, сухожилий, связок или кожи, что приводит к ограничению движений в суставе и потере его функциональности).

Оснащение, обеспеченность перевязочным материалом и медикаментами

Медоборудованием, инструментарием и предметами ухода госпиталь с самого начала работы обеспечен недостаточно. Не хватало мелкого хирургического инструментария – пинцетов, ножниц, инструментов для снятия гипса. Особенно острая нужда испытывалась в предметах ухода, как подкладная клеенка, судна, утки и проч.Организация физиокабинетов усложнялась недостаточным количеством комплектов физиоаппаратуры. Перевязочным материалом и спиртами госпиталь обеспечивался вполне достаточно, а вот из медикаментов испытывал нужду в стрептоциде, маслах, хлористом кальции для внутривенного введения и ряда других препаратов.

По статистике оперативной работы количество хирургических вмешательств с октября 1941 по январь 1942 года увеличилось вчетверо. Также изменялся и характер операций. В первые месяцы оперативная работа сводилась к удалению осколков и разрезам, к началу 1942 года проводится ряд операций на крупных сосудах, черепе, суставах, пластические операции ранений и ожогов и др. Также увеличивалось количество переливания крови.

В 1941 году в эвакогоспитале №1241 также активно проводилась научно-исследовательская работа врачей и медсестер по таким направлениям как:

- обморожения и их терапия и профилактика,

- шок профилактика и терапия,

- уход за терапевтическими больными;

- переливание крови;

- шок и борьба с ним; возможна ли бактериологическая война;

- травматические повреждения в разрезе членовредительства и др.

Ровно через три года 3 июля 1944 года госпиталь был свернут и переведен в г. Львов, но в 1945 году вернулся в Новокузнецк и с 1950 года функционировал как лечебное учреждение инвалидов Великой Отечественной войны.

Сталинские эвакогоспитали внесли большой вклад в работу тыловых госпиталей Западной Сибири. По последним данным Министерства здравоохранения Кузбасса известно, что в Кузбассе во время войны было организовано более 80 госпиталей. Так, обнаружены сведения о пребывании в Сталинске еще трех эвакогоспиталей, данными о них музей НГКБ №1 не располагает. Можно назвать точное количество эвакогоспиталей, размещавшихся в городах Кузбасса. По 12 эвакогоспиталей дислоцировалось в городах Кемерово, Анжеро-Судженске и Ленинск-Кузнецке, Прокопьевске – 7, Белово, Топках и Мариинске – 4, Гурьевске – 3, в городах Осинники, Салаир, Тайга и поселке Яшкино – 2, по 1 госпиталю располагалось в городах Киселевске, Таштаголе, поселках Барзас, Ижморский, Мундыбаш, Темиртау, Тяжин, Шушталеп, Яя.

Из эвакогоспиталей Западной Сибири было выписано около 390 тысяч раненых и больных, из них 51,17% были возвращены в строй.

Т. В. Кожевина, Музей истории ГАУЗ «Новокузнецкая городская

клиническая больница № 1им. Г. П. Курбатова»