Членов Владимир Рафаилович: сподвижник Мейерхольда и его знаменитые ученики

Дата публикации: 12 марта 2025

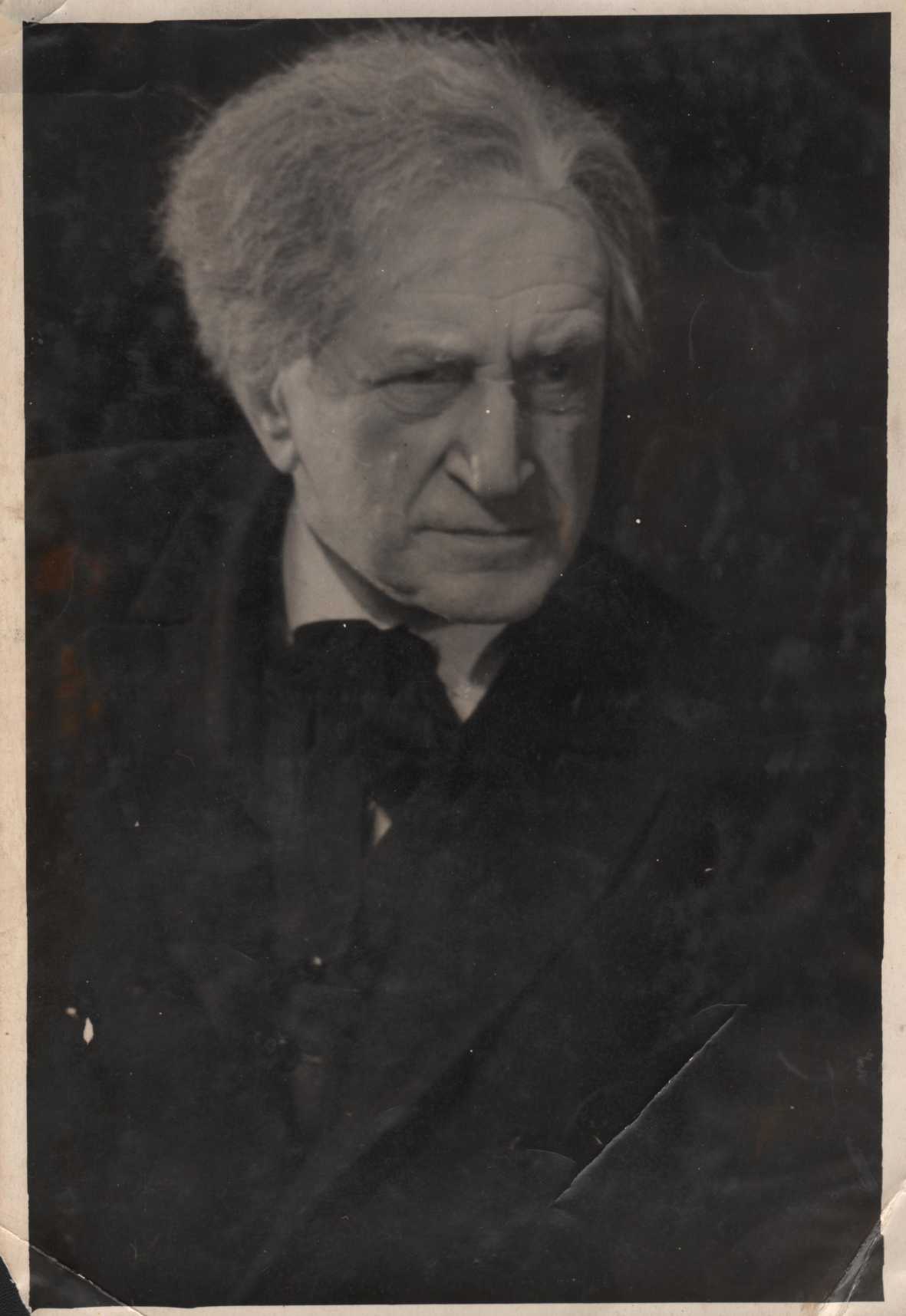

25 февраля 2025 года в новокузнецкой городской газете «Кузнецкий рабочий» опубликован большой исследовательский материал известного кузбасского краеведа, историка театра, члена Русского географического общества Владимира Семёновича Пилипенко. Новая работа посвящена биографии человека удивительной судьбы, само пребывание которого на кузнецкой земле за давностью лет превратилось в полузабытую легенду, передаваемую из уст в уста. Речь о Владимире Рафаиловиче Членове – сподвижнике Всеволода Эмильевича Мейерхольда и, что особенно важно для истории кузбасского театра, учителе Виктора Густавовича Гюнтера (1926–1982) и Сергея Николаевича Лычёва. (1939–2021). По согласованию с автором предлагаем познакомиться с биографией великого артиста на страницах нашей электронной энциклопедии (С. С. Ерофеев).

Сподвижник Мейерхольда и его знаменитые ученики / Владимир Пилипенко // Кузнецкий рабочий. – 2025. – 25 февраля.

Разнообразно складывалась жизнь в столице на грани веков, а всплеск культуры в различных её видах особенно проявился до и после революции 1917 года. Коснулось это и театрального искусства. В 1920-е годы в Москве стали создаваться передвижные рабочие театры. Они своим появлением выполняли две цели: формирование репертуара из лучших произведений классического наследия и новых произведений советских и зарубежных авторов, и территориально театр был приближен к массовому зрителю. Таких передвижных театров в Москве в 1920-е годы было десять.

Среди них в 1921 году на базе Центральной театральной студии Пролеткульта был создан Первый Московский рабочий театр (другое его название — Первый рабочий театр Пролеткульта). Он нам интересен прежде всего тем, что Владимир Рафаилович Членов стал служить в нём с первого дня в качестве актёра, а потом и режиссёра.

С 1921 года театр работал в помещении театра сада «Эрмитаж», в 1924 – 1932 годах — в кинотеатре «Колизей» на Чистопрудном бульваре (ныне – здание театра «Современник»). С 1926 года театр базировался в клубе имени Серафимовича, что на Тишинской площади (ныне это клуб железнодорожников на Комсомольской площади – площади трёх вокзалов).

Управление московскими зрелищными предприятиями в 1934 году издало библиографическое описание «Театры Моссовета» в помощь культработникам, организаторам театров, в котором дана подробная информация о спектаклях, режиссёрах, исполнителях главных ролей, количестве показов и даже цена билетов указана. Заметьте, это 1934 год! Сейчас тоже все отчёты «строчат днём и ночью». Но как ни спросишь об истории театра – в ответ тишина. Я вот думаю: может быть, раньше работников ценили и распределяли по профессиональным качествам, или их учили лучше, а может, ответственность в ту пору была высокая?

Художественным руководителем Первого Московского рабочего театра был Владимир Александрович Брендер (1893 – 1970), который с начала 1900-х годов дружил с Луначарским, после 1917 года работал в Театральном отделе Наркомпроса, в 1920 году был назначен заведующим театральной инспекцией, затем был на посту худрука Московского рабочего театра. Впоследствии режиссировал оперы в театрах страны, был литературоведом, редактором ростовского журнала «Новости театра», историком театра, профессором-искусствоведом.

В 1932 году, в связи с ликвидацией литературно-политической Российской ассоциации пролетарских писателей, театр перестал существовать.Из большого репертуара театра Владимир Членов участвовал в качестве основного исполнителя в спектаклях: «Бронепоезд № 1469» Всеволода Иванова, «Поздняя любовь» Александра Островского, «Плохо, но правда» Бернарда Шоу, «Меркурий» Л. Вернейль. А спектакль «Поздняя любовь» А. Островского ставил как режиссёр в составе постановочной режиссёрской бригады: Орбелиани, Орлова и Членов.

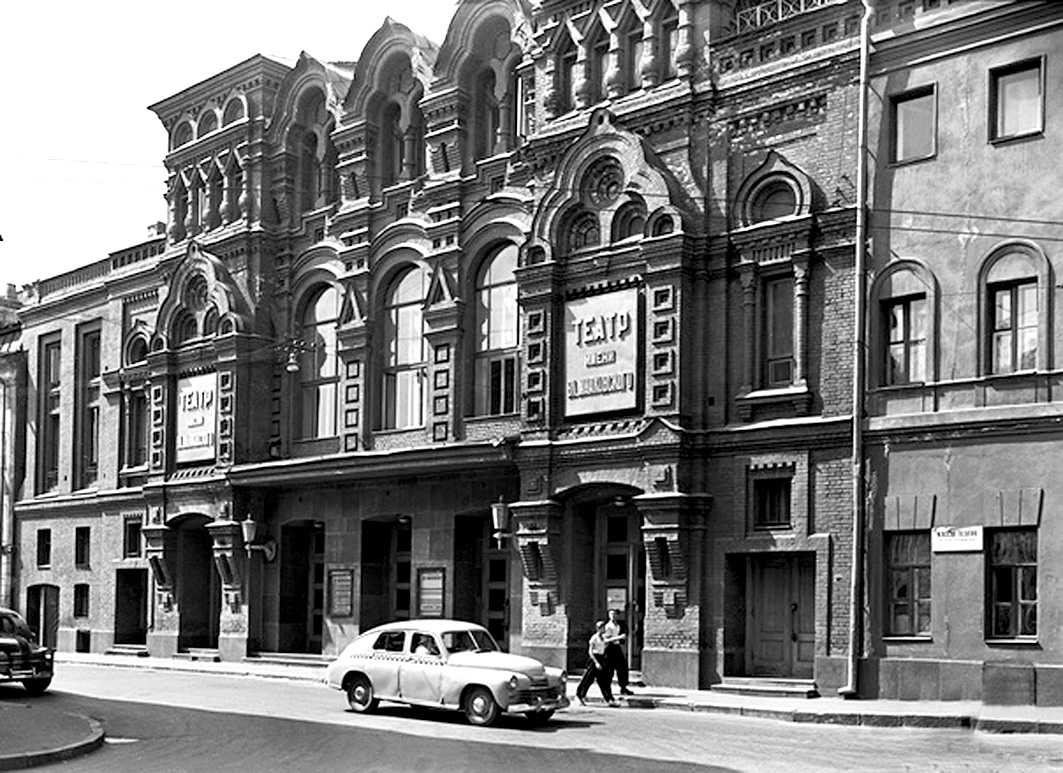

Московский театр имени Революции был открыт в 1922 году, у его истоков стоял Всеволод Эмильевич Мейерхольд, осуществивший постановку ряда пьес. Сейчас это Московский академический драматический театр имени Владимира Маяковского, недавно отметивший 100-летний юбилей. Сюда в 1932 году после службы в театре Пролеткульта приходит Владимир Членов и с головой окунается в творческую театральную работу. Здесь он получает почётное звание «Заслуженный артист РСФСР». Казалось бы, и в жизни, и в творчестве всё хорошо.

Построить любой ценой – такова была цель, которую руководство лагеря выполняло. А для поднятия производительности труда, настроения в лагерях престижно было иметь агитбригады, музыкальные или театральные коллективы, в которых были собраны профессиональные кадры. Усть-Вымский, Ухтинский, Абезьский, Интинский, Воркутинский лагеря имели свои театральные коллективы или агитбригады. Была агитбригада и в «Севжелдорлаге» на его центральном пункте базирования в Княж-Погосте, куда был зачислен и Владимир Членов.Но в марте 1938 года Владимир Рафаилович Членов был арестован за «контрреволюционную агитацию», в апреле 1939 года осуждён по статье 58-10 (часть 1) и приговорён к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Первоначально срок отбывал в «Локчимлаге» на лесоповале, потом его перевели в «Севжелдорлаг» на строительство участка Котлас – Кожва Северной железной дороги. Суровый климат Севера, морозы, весенне-осенняя распутица, скудный паёк, повышенные нормы выработки плана, запрет переписки с родственниками и многие другие запреты — всё это создавало невыносимые условия на стройке. Вместо тех, кто не выдерживал такой ритм, уходя в мир иной, приходило новое пополнение.

Он участвовал в концертных программах с чтением стихов, показом отрывков из спектаклей. Но коллективу актёров нужен был хороший профессиональный театральный режиссёр, и этому поспособствовал народный артист СССР, депутат Верховного Совета СССР Николай Константинович Черкасов, знавший лично в прошлом режиссёра киностудии имени «Довженко», а ныне находящегося в лагере Александра Осиповича Гавронского. Николай Черкасов на фирменном депутатском бланке написал письмо на имя начальника управления лагеря полковника С.И. Шемены следующего содержания: «В вверенном Вам ИТЛ находится бывший кинорежиссёр Александр Осипович Гавронский. Был бы весьма признателен Вам, если бы Вы нашли возможным использовать этого талантливого режиссёра по специальности».

С приходом Александра Гавронского коллектив Княж-Погоста стал именоваться Театрально-эстрадным коллективом (ТЭКО), формировался новый репертуар, приобретались театральные костюмы, делались декорации, и слава о нём гремела по лагерям и малым посёлкам всего Русского Севера. Первой постановкой А.О. Гавронского в ТЭКО был «Юбилей» А.П. Чехова с юной талантливой Тамарой Петкевич в главной роли. Тамара Владиславовна, актриса ТЭКО, впоследующем театровед, автор мемуарной прозы «Жизнь — сапожок непарный» о жизни в сталинских лагерях, вспоминает: «Здесь отбывали сроки завсегдатаи МХАТа, таировского и мейерхольдовского театров. Мы гастролировали порой по три-пять месяцев. Вязли в дорожной грязи и топи, переезжали, шли и волочились, изнемогая от тяжести чемоданов. В пассажирских поездах конвоиры теснили едущих, освобождая для нас несколько купе, чтобы мы не общались. Пассажиры и сами шарахались от нас. Поначалу это ранило. Затем привыкли. Заштатная вольная гостиница казалась нам сущим раем. Настоящие кровати с одеялами, простынями и подушками. Крашеные полы, половики, уютный скрип дверей, титан с кипятком и столько мира в пейзаже за окном! Воля так вкусно пахла, звучала, скрипела. Окружающая благодать мешала уснуть. И двухэтажные домишки с занавесочками и цветами на подоконниках. На одном из домов вывеска: «Детдом N…» Вместе с двумя воспитательницами на крыльце суетилась группка детей пяти-шести лет. Воспитательницы что-то им объясняли. Едва мы поравнялись с домом, как оттуда на нас, как горох, посыпались дети. Они торопливо рассовывали нам в руки какие-то кулёчки. «Это вам!» Мы пытались взять кого-нибудь из них на руки, прижать к груди…

В кулёчках из исписанных тетрадочных листков лежало по морковке и паре кусочков сахара. Ничейные, озябшие души маленьких человечков согрели нас на много лет вперёд».

Закончилась война, руководство лагерей стало сокращать численность артистов, переводя их на другие работы. Режиссёра Александра Гавронского отправили этапом на Ракпас, лагерь в 15 километрах от Княж-Погоста. Он и там создал небольшой театральный коллектив, в котором играла роли находящаяся в этом лагере Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой. После отбытия срока заключения Владимир Членов, поражённый в правах ещё на пять лет, устроился в 1946 году руководителем драмкружка при Доме культуры в Княж-Погосте. В своих воспоминаниях «Театр на строительстве железной дороги» бывший директор и худрук Театрально-эстрадного коллектива Соломон Ерухимович писал: «В Доме культуры, где я работал директором, был бывший артист Московского театра Революции, заслуженный артист РСФСР Владимир Рафаилович Членов. Он поставил на сцене Дома культуры спектакли по пьесам «Поздняя любовь», «Московский характер», «Сын полка», «Человек с того света».

В 1952 году Владимир Рафаилович приезжает в город Осинники, его утверждают режиссёром драматического коллектива при горняцком клубе «Шахтёр». Здесь в маленьком сибирском городе после долгих лет творческих ограничений расцвёл, укрепился режиссёрский талант Мастера, проявился и его организаторский талант создания спектаклей. Воплотилась во всю мощь его мейерхольдовская театральная школа постановок грандиозных спектаклей, глубинных по содержанию и ёмких по воплощению. В городском архиве города Осинники бережно хранятся афиши, программки, некоторый реквизит спектаклей как память о «взлёте» театрального искусства той поры. В 1960 году драматический коллектив под руководством Владимира Членова впервые в городе получает почетное звание «Народный театр драмы». Это положение накладывало ещё большую ответственность на руководителя коллективом. И Владимир Рафаилович старался, его неиссякаемой энергии мог позавидовать каждый. Пьесы ставились многоактные, с многочисленными действующими лицами, настоящими декорациями, костюмами, реквизитом, гримом, музыкой.

Виктор Густавович Гюнтер родился в 1926 году в Гомеле. В 1943 году семнадцатилетним юношей приехал в Осинники. Работал на шахте № 9 треста «Осинникиуголь» электрослесарем, машинистом электровоза. Но любовь к театру, к поэзии привела его в драматический коллектив клуба «Шахтёр», где он встретился с Владимиром Рафаиловичем Членовым, который посоветовал ему учиться на режиссёра. Виктор Гюнтер поступил на режиссёрский факультет Ленинградской высшей школы профдвижения, который окончил в 1961 году и работал режиссёром театра эстрадной миниатюры в клубе «Шахтёр». Он не только осуществлял постановку спектаклей, но и сам играл в них как актёр. Одновременно сочинял стихи и возглавлял городское литературное объединение творческой молодёжи.

Последние годы до ухода из жизни (в 1982 году) Виктор Гюнтер жил в Новокузнецке и многие годы был бессменным режиссёром народного театра драмы Дворца культуры и техники Кузнецкого металлургического комбината. Многие театралы помнят его спектакли – это были годы творческого расцвета народного театра драмы КМК.

Сергей Николаевич Лычёв родился в 1939 году в Сталинске, учился в школе № 3 города Осинники. Впервые на школьную сцену его вывела учительница литературы Нина Абрамовна Белова, организовав школьный драмкружок, а в 9-м классе учительница истории Анна Андреевна Дмитриева познакомила его с режиссёром драматического коллектива клуба «Шахтёр» Владимиром Рафаиловичем Членовым. Сергей стал всё больше увлекаться драматическим искусством, хотя и отучился в горном техникуме, и занимался спортом, и стал кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам, и начал трудовую деятельность на шахте «Капитальная-1», но в самодеятельной труппе окончательно понял, что именно сцена станет главным делом его жизни.

Двигаясь к театральной цели, Сергей Лычёв вытягивал один за другим «счастливые билеты своей судьбы». Когда осинниковская труппа была в Кемерове на съёмках спектакля «Блудный сын», в котором Лычёв играл главную роль, Кемеровская студия телевидения пригласила его на работу диктором. Но проработать ему пришлось всего полгода. Во время гастролей Новокузнецкого драматического театра в Кемерове сам директор театра Анатолий Владимирович Анатольев пригласил его в труппу театра. Сергей Николаевич прослужил в Новокузнецком драматическом театре имени Серго Орджоникидзе только год (1961 – 1962), сыграл несколько ролей. В моём театральном архиве сохранилась программка спектакля «Не скрыть лица» по пьесе Олега Стукалова в постановке режиссёра Петра Сидорова, где роль Сергея исполнял Сергей Лычёв. В дальнейшем Сергею Николаевичу поступает приглашение от директора Хабаровского ТЮЗа Славы Монасовны Мирской, и он приезжает в Хабаровск, работает в знаменитом ТЮЗе, где известным художественным руководителем в то время был Анатолий Дмитриевич Никитин, признанный мастер лирической комедии, ученик Всеволода Мейерхольда. Как повезло Сергею Лычёву быть учеником у двух мастеров мейерхольдовской театральной школы!

Получив достойное образование в Хабаровском училище искусств и Московском ГИТИСе, Сергей Николаевич Лычёв, прослужив шестьдесят лет в Хабаровских краевом театре драмы и ТЮЗе, получив звания «Заслуженный артист Российской Федерации» (1995 год), «Народный артист Российской Федерации» (2006 год), «Лауреат Международного русского фестиваля в Сан-Франциско» (1996 год), сыграв более 280 ролей, стал легендой хабаровской сцены.

Коротка человеческая жизнь в историческом измерении. Поставленные спектакли, сценические образы, созданные в спектаклях Владимиром Членовым и его учениками, надолго остались в памяти зрителей. Это ли не пример настоящего служения театру!

Дополнительная информация:

Рафаилыч // Время и жизнь. 1991.

Владимир Пилипенко, краевед,

член Союза журналистов РФ