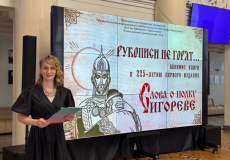

Бенефис одной книги в драмтеатре: к 225-летию первого издания «Слова о полку Игореве»

Дата публикации: 06 февраля 2025

За 225 лет, по данным лингвиста Бориса Орехова, «Слово о полку Игореве» было переведено на 220 языков мира. Традиции переводить «Слово» кто только не следовал: от Жуковского, Шевченко, Бальмонта до Дмитрия Лихачева и позднего Евгения Евтушенко.

«Рукописи не горят», - произносит герой романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и восстанавливает сожженный автором роман. Но в реальности рукописи горят. Ещё как! Иногда книги исчезают вместе с авторами. И мы можем только догадываться, сколько замечательных произведений до нас с вами не дошло.

Судьба «Слова о полку Игореве» в этом смысле – цепь счастливых случайностей. Эта маленькая по объему (очень короткий текст, всего примерно 2700 слов, без деления на абзацы – только пять страниц), но великая по месту в истории русской литературы книга могла тоже кануть в Лету.

Единственную рукопись «Слова», относящуюся, как считается, к 16 веку, обнаружил в конце 18 века собиратель древних текстов Алексей Иванович Мусин-Пушкин. Специалисты тот час оценили уникальность находки. Но радость была недолгой. Найденная рукопись вместе с библиотекой Мусин-Пушкина сгорела в московском пожаре 1812 года во время Отечественной войны с Наполеоном.

К счастью, антиквары екатерининского века успели сделать специальную копию. Так, чудесным образом текст «Слова о полку Игореве» был сохранен.

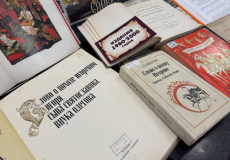

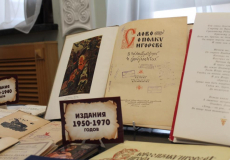

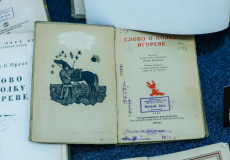

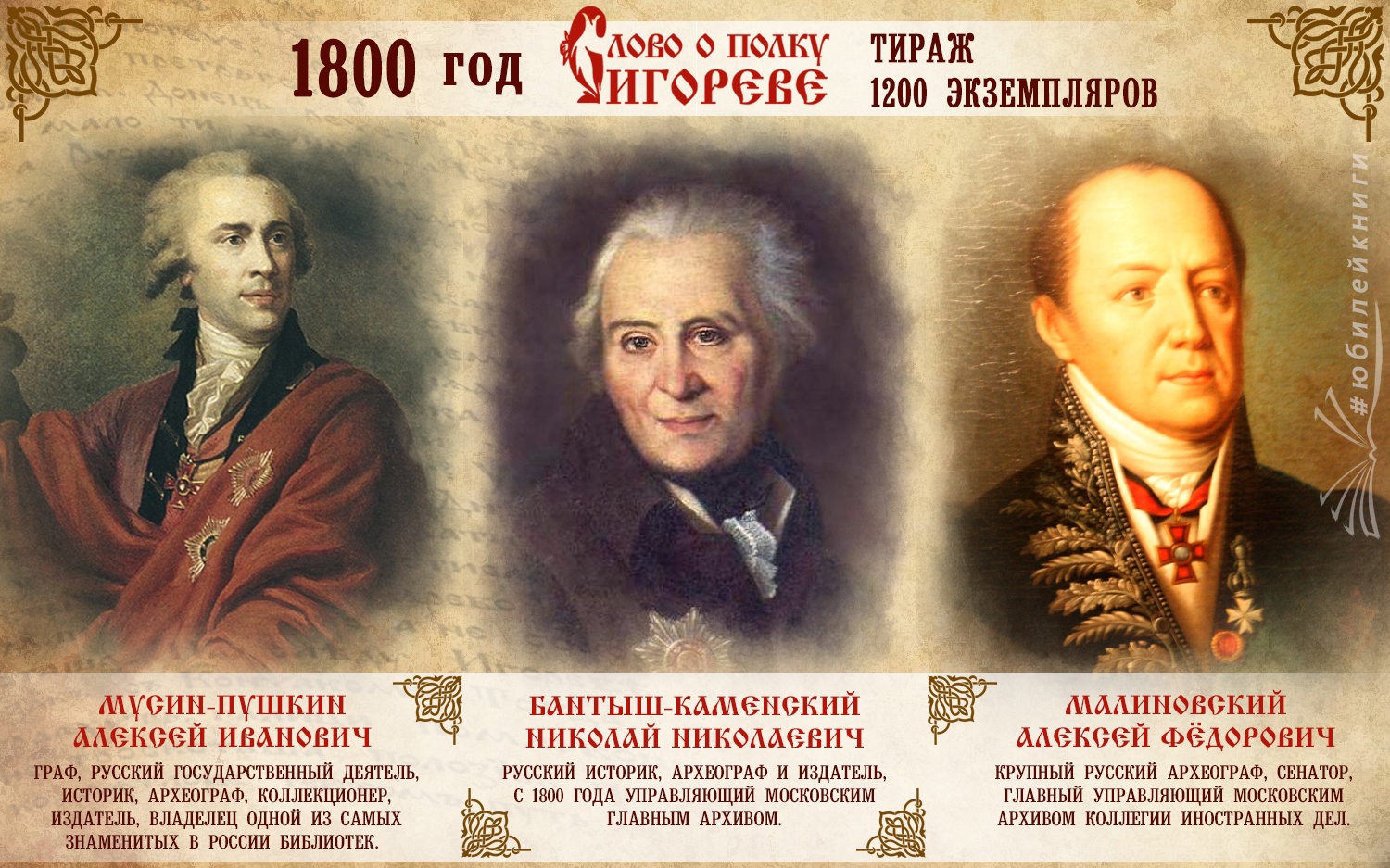

В ноябре 1800 года – 225 лет назад, в царствование Павла Первого, в Москве вышло первое издание «Слова» тиражом 1200 экземпляров, подготовленное графом Мусиным-Пушкиным и известными археографами Николаем Бантыш-Каменским и Алексеем Малиновским, которые отвечали за научную сторону издания. Это первое издание считается основным источником, по которому мы до сего времени судим о «Слове».

На основании доказательств знатока древнерусского языка, лингвиста Андрея Анатольевича Зализняка, всесторонне исследовавшего язык «Слова» в 2004 году, мы знаем точно, что текст «Слова» ни в чем не противоречит языковым нормам 12 века и лишь немного осложнен влиянием переписчика в 15–16 веках.Кузбасский поэт Алексей Белогвардеец (Патшин) совсем недавно сделал собственное открытие относительно имени древнерусского автора. А ещё в 2022 году ушёл из бизнеса, самостоятельно перевел древнерусское произведение и создал в Кемерово единственный в мире Музей «Слово о полку Игореве», где собирает издания и переиздания памятника литературы и научные труды.

«Слово о полку Игореве» – это героический эпос не о победе, он о поражении – неминуемом, но в чём-то очень решающем: об отважном походе князя Игоря Святославича на половцев, случившегося весной 1185 года.Таким образом, в 21 веке стало достоверно известно, что автор «Слова» - человек, живший в 12 веке. И даже то обстоятельство, что единственная рукопись «Слова» сгорела в 1812 году, не мешает сделать однозначный вывод о подлинности этого древнерусского произведения.

Вылазка Игоря показана на грандиозном фоне истории Руси и её взаимоотношений со Степью, на фоне княжеских усобиц. Автор обращается с призывом к князьям – современникам Игоря, прося их забыть внутренние распри, сберечь Русь от разорения и дать бой половцам, отомстив за Родину и отстояв её свободу.Как писал русский поэт Владислав Ходасевич, «почти всё «Слово» подёрнуто мрачным, пепельным светом солнечного затмения, с описания которого оно начинается. Но сквозь мрак, точно из-под тучи, пробиваются косвенные лучи солнца». И получается, что в «Слове о полку Игореве» радость и скорбь «обнимаются».

И в этом непреходящая актуальность этого произведения! Которое пережило множество поколений и, уж точно, переживет нас с вами.

И не только как литературное произведение, но и как произведение живописи (вспомните известную картину Виктора Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами», написанную в 1880 году), и как театральные спектакль, который ставили не раз (19 мая 2024 года спектакль появился и на сцене нашего театра), и как великая опера русского композитора Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь», разошедшаяся по миру на музыкальные цитаты и хореографические номера, став лучшим примером популяризации «Слова о полку Игореве».

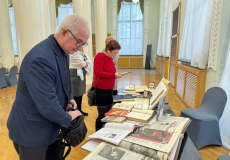

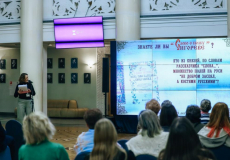

5 февраля 2025 года очередной показ спектакля «Слово о полку Игореве» в драмтеатре предложил зрителю совместный проект, подготовленный сразу несколькими муниципальными библиотеками Новокузнецка, - бенефис книги «Слово о полку Игореве» - «Рукописи не горят!».

Здесь же каждый желающий мог принять участие в интерактивной викторине, а после попутешествовать вместе с сотрудниками библиотеки по страницам истории великой рукописи, которая не горит, и будет вечно отражать свет русских побед!

Е. Э. Протопопова, гл. специалист по библ. маркетингу,

член Союза журналистов РФ,

e-mail: protopopova@libnvkz.ru

Фото: Диана Токмакова и Елена Солодкова

Дизайн: Н. А. Теленкова

Видео: 10-ка, Е. В. Солодкова, Н. Б. Филимонова